|

Back

Un space-opera boursouflé et indigeste Lyon

Opéra

03/28/2013 - et 30 mars, 2, 5*, 12 avril 2013

Ludwig van Beethoven : Fidelio, opus 72

Michaela Kaune (Leonore), Nikolai Schukoff (Florestan), Wilhelm Schwinghammer (Rocco), Pavlo Hunka (Don Pizarro), Andrew Schroeder (Don Fernando), Karen Vourc’h (Marzelline), Christian Baumgärtel (Jaquino), Didier Roussel (Premier prisonnier), Kwang Soun Kim (Second prisonnier), Charlotte Ramond (Narratrice)

Chœur de l’Opéra de Lyon, Alan Woodbridge (chef de chœur), Orchestre de l’Opéra de Lyon, Kazushi Ono (direction)

Gary Hill (installation média et mise en espace), Christian Räth (associé artistique), Paulina Wallenberg-Olsson (costumes), Marco Filibeck (lumières)

(© Stofleth)

Dans le cadre de son festival annuel intitulé, pour cette édition, «Justice/Injustice», l’Opéra de Lyon propose, en alternance avec trois autres titres, dont Claude, premier opus lyrique de Thierry Escaich sur un livret de Robert Badinter, l’unique opéra de Beethoven, le célèbre Fidelio. Si la mise en scène d’Olivier Py, pour la création mondiale, a été unanimement saluée par le public et la critique, celle du plasticien Gary Hill pour Fidelio a été fort chahutée, et copieusement sifflée à la première, comme ce soir.

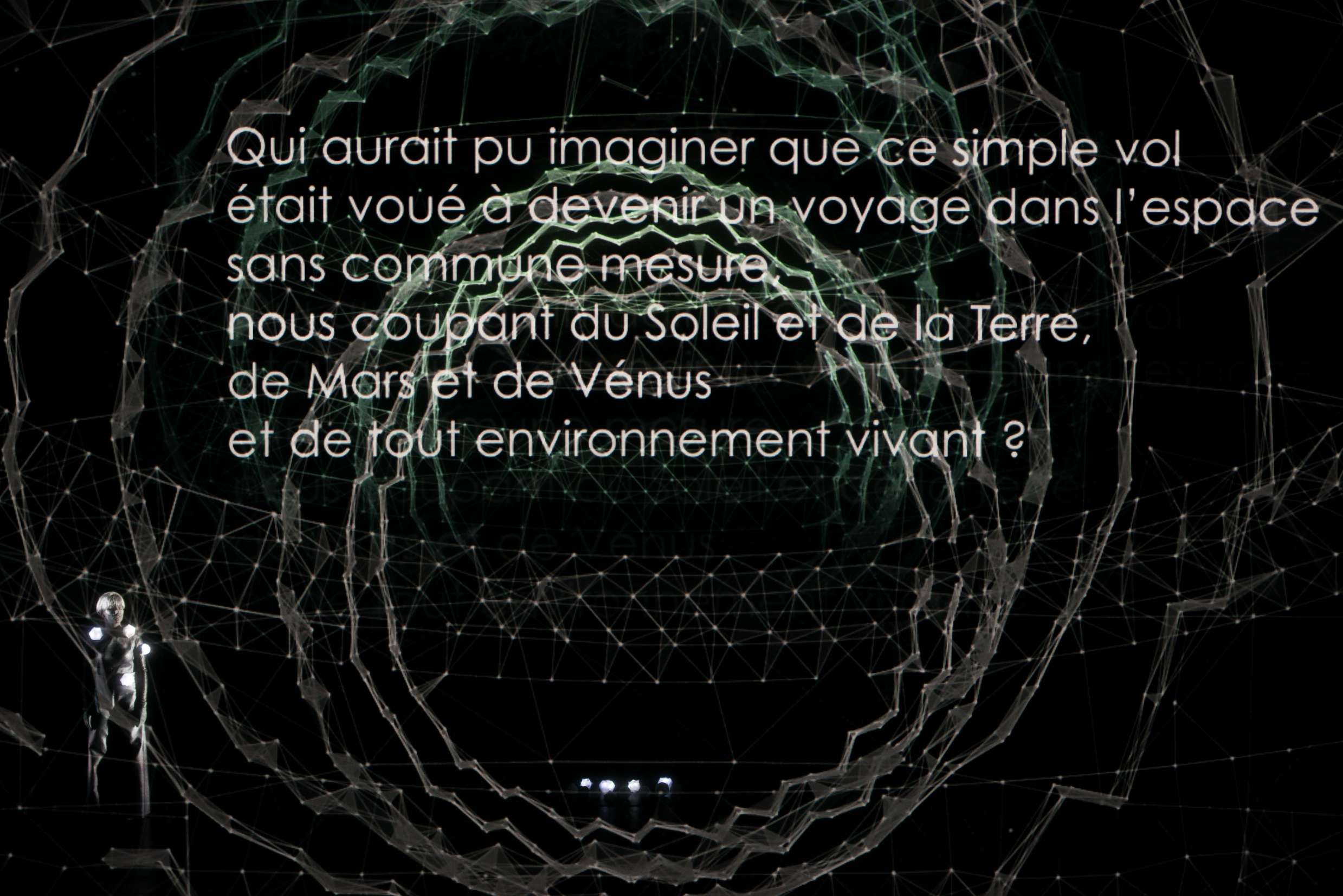

Sans crier avec les loups, il faut bien avouer qu’il nous aura fallu fermer moult fois les yeux pour mesurer la constante noblesse de l’ouvrage, dont la beauté est ici constamment polluée par une proposition scénique aussi prétentieuse qu’aberrante. En l’occurrence, l’action se déroule dans un vaisseau spatial en dérive dans le vide intersidéral, et s’inspire d’un roman SF de l’écrivain suédois Harry Martinson, Aniara. Nous ne sommes pas hostiles aux transpositions, même aux plus «abracabrantesques», mais l’on ne pardonnera pas à l’Américain d’avoir remplacé, à maintes reprises, le texte parlé par un autre de son fait, ampoulé et ennuyeux, déclamé par une récitante sonorisée... ou, pire encore, d’avoir modifié certaines parties du livret pour mieux coller à l’histoire de Martinson: crime de lèse-majesté, le lecteur en conviendra. Certes, ses talents de vidéaste sont manifestes, et il nous offre de bien belles images pendant la soirée, en recourant aux nouvelles technologies – essentiellement des projections en 3D – mais leur abus se fait continuellement au détriment de la musique et du chant, en phagocytant notre attention. On gardera néanmoins en mémoire quelques images, comme celle, au début du II, qui montre Florestan engoncé dans une camisole, suspendu dans les airs, sur fond de vortex.

Superbe Parsifal l’an passé in loco, Nikolai Schukoff rend justice, dans le rôle de Florestan, à l’écriture périlleuse du fameux air du II «Gott, welch Dunkel hier!», avec un beau mélange de lyrisme et d’héroïsme; mais cet emploi le pousse à l’extrême limite de ses moyens actuels, quelques notes aiguës étant engorgées ou obtenues à l’arraché. De son côté, le baryton britannique Pavlo Hunka campe un Pizarro tout d’une pièce: caricature du «vilain», jouant de manière fruste, et chantant de façon désordonnée, avec un vibrato accentué qui ne fait que souligner son absolu mal canto. A l’inverse, la basse allemande Wilhelm Schwinghammer, par son chant tour à tour viril et bonhomme, convainc en Rocco, en conférant toute son ambiguïté au personnage. Le Jaquino du ténor allemand Christian Baumgärtel fait bonne impression, avec son timbre séduisant et sa belle ligne de chant, tandis que la jeune et pétillante Karen Vourc’h restitue fort bien à Marzelline, avec sa voix fraîche et pure, sa juste filiation de soubrette mozartienne.

Quant à la Leonore de Michaela Kaune, elle s’avère de bout en bout superbe: le profil vocal s’affirme péremptoire, net, clair comme une épure; l’émotion est vraie et la présence forte (même si Gary Hill ne fait guère bouger ses chanteurs-acteurs pendant le spectacle...). Avec sa voix puissante et bien projetée, elle affronte crânement les écarts et les vocalises de son «Abscheulicher» au I, et donne plus encore la vraie mesure de ses moyens au II, où les insensibles transitions du parlando, aux envolées plus ouvertement lyriques, attestent une prodigieuse maîtrise des ressources vocales.

Parfait à la tête de la phalange dont il est le directeur musical, Kazushi Ono enflamme littéralement les différents pupitres – on déplore néanmoins quelques flottements du côté des cors – et offre une lecture exaltée, frénétique et passionnée de la sublime partition de Beethoven, à l’image de l’amour romantique et libérateur de Leonore et Florestan. Magnifique d’homogénéité, de plénitude et de musicalité se révèle enfin le chœur maison, toujours aussi excellemment préparé par Alan Woodbridge.

Emmanuel Andrieu

|