|

Back

Un Haydn bien tempéré Paris

Cité de la musique

01/15/2011 -

Joseph Haydn : Symphonie n° 104 «Londres» en ré majeur – Missa in angustiis «Lord Nelson» en ré mineur

Stéphanie Révidat (soprano), Wilke Te Brummelstroete (alto), Jan Kobow (ténor), David Wilson-Johnson (basse)

Chœur de Radio France, Stefan Parkman (chef de chœur), Orchestre Philharmonique de Radio France, Frans Brüggen (direction)

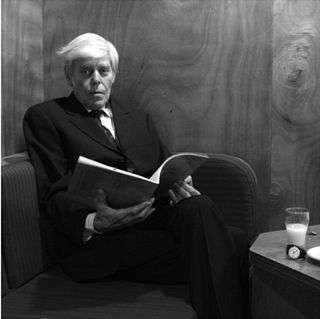

F. Brüggen

Paris a plusieurs fois entendu Frans Brüggen diriger Haydn, avec cette rigueur élégante, ce refus de l’excès et de la théâtralisation, ni Sturm und Drang après la bataille ni romantique avant l’heure – le contraire d’un Minkowski, en somme. C’est bien ce que l’on ressent à l’écoute de la dernière des Symphonies du maître, où il impose aux musiciens du Philhar’, en formation restreinte, un jeu à l’ancienne comme s’il dirigeait son Orchestre du XVIIIe, pour préserver une franchise des timbres, une netteté de l’articulation et une vigueur rythmique. L’Adagio introductif est lent, mais nerveux, jamais lourd, avant un Allegro très clair dans sa polyphonie et rythmiquement alerte. L’Andante, aux explosions maîtrisées dans le passage en mineur, a ensuite quelque chose de convivial, de bonhomme. Aucune brutalité dans la vivacité du Menuet, où la vigueur des timbales n’étouffe pas l’orchestre et dont le Trio garde une fraîcheur pastorale. Parfaitement construit, le Finale va son chemin, ni trop rapide ni trop «spiritoso». Justement : il y a au fond, du début à la fin, quelque chose de distancié, voire de crépusculaire, de mélancolique dans ce Haydn, jamais anémié pour autant, conduit par un chef physiquement épuisé et dirigeant assis sur sa chaise – il semble prendre aussi de la hauteur par rapport à la musique.

L’impression se confirme avec la Nelsonmesse, dans sa version originale pour trompettes, cordes et orgue, qui s’enchaîne naturellement à la symphonie – pas seulement à cause des tonalités – et dont Brüggen excelle à restituer la ferveur plus que la puissance. L’œuvre perd en théâtralité ce qu’elle gagne en intériorité, en spiritualité, comme dans l’«Et incarnatus est» ou le début du Sanctus – le chœur, très bien préparé par Stefan Parkman, est à l’unisson du chef hollandais. Celui-ci a de l’œuvre une conception plutôt chambriste, intimiste, quiétiste même, préférant ne pas accuser les contrastes, comme s’il plongeait dans la conscience du croyant – insensible aux circonstances de la composition de cette messe dite «in angustiis» : la destruction de la flotte française par l’amiral Nelson. Nous sommes à mille lieues de l’opéra sacré que réinventait un Bernstein : il suffit d’écouter le Benedictus et la transition avec le fugato de l’«Osanna in excelsis», aussi bien maîtrisé que celui du «Dona nobis pacem». Cette lecture, pourtant, n’a rien d’austère : à défaut de secouer, elle suscite une certaine émotion. Les solistes contribuent à l’homogénéité de l’ensemble, même si Stéphanie Révidat, à l’aise dans les vocalises opératiques de la partie de soprano, a un peu de sécheresse dans le timbre et si Jan Kobow a la voix trop frêle et trop douceâtre pour passer la rampe. Wilke Te Brummelstroete impose la partie d’alto et David Wilson-Johnson chante un «Qui tollis» superbement phrasé, d’une voix chaude et homogène sur presque deux octaves.

Didier van Moere

|