|

Back

Les égarements de deux condamnés Madrid

Teatro Real

11/06/2012 - & 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 novembre 2012

Luigi Dallapiccola: Il prigioniero

Giacomo Puccini : Suor Angelica

Georg Nigl (Le prisonnier), Deborah Polaski (La mère), Donald Kaasch (Le geôlier, Le Grand Inquisiteur), Gerard López, David Rubiera (Deux prêtres),

Julianna Di Giacomo (Sœur Angélique), Deborah Polaski (La Princesse), María Luisa Corbacho, Marina Rodríguez-Cusí, Itxaro Mentxaka, Auxiliadora Toledano, Maira Rodríguez, Rossella Cerioni, Anna Tobella

Orchestre et Chœur du Teatro Real, Andrés Máspero (directeur du chœur), Ana González (directeur du chœur d’enfants pour Suor Angelica), Ingo Metzmacher (direction musicale)

Lluís Pasqual (mise en scène), Paco Azorín (décors), Isidre Prunès (costumes), Pascal Mérat (lumières)

(© Javier del Real/TR)

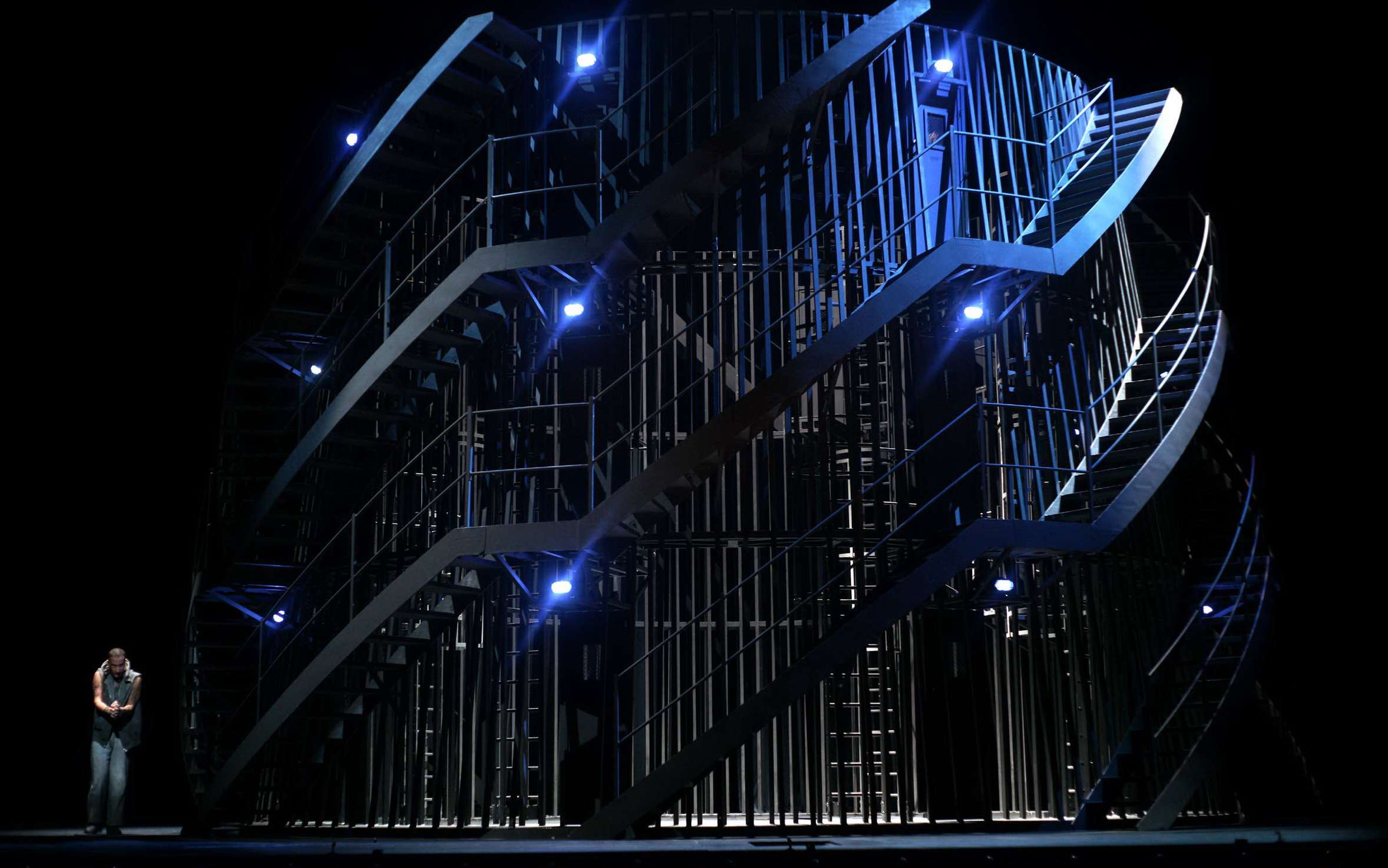

A première vue, on peut s’étonner que ces deux titres soient au programme d’une même soirée : Le Prisonnier de Dallapiccola et Sœur Angélique de Puccini. Après la très sage (autant que brillante) mise en scène de Lluís Pasqual, avec le même décor de Paco Azorín pour les deux opéras, qui donne un sens évident, partagé, sous-jacent, sans être toutefois abscons : une tour roulante faite de barreaux, d’escaliers en fer, donnant une impression d’escaliers à la Piranesi (sinon à la Escher), de portes où la sortie devient l’entrée, où l’encerclement devient tout à coup ouverture, regard sur l’extérieur, illusion de vie au-delà de l’encerclement; mais également espoir de liberté, comme pour le prisonnier torturé, espoir de vie, comme pour la religieuse anéantie par l’honneur de sa famille. La scénographie de Paco Azorín et la proposition de Pasqual, c’est la cage, la prison, le panoptique, le tout déguisé en tour, sorte de château sinistre, d’île-prison. Un monde pour enfermer le monde.

Mais peut-être ces deux opéras montrent-ils aussi quelque chose d’autre : le contraste des esthétiques, malgré l’itanialita des deux compositeurs ; ou même leurs oppositions; le renoncement de la génération de Dallapiccola à la grande tradition, écrasante peut-être, du mélodrame italien. Dallapiccola renonce aussi à la tradition de la croissance du pathos vers l’émotion, vers l’éclat dramatique. Malgré toutes les souffrances de la mère et du prisonnier, malgré les sévices du geôlier et de l’Inquisiteur, Dallapiccola propose une séquence contenue et met en scène une histoire avec une théâtralité contestable, douteuse, peut-être plus adéquate pour l’écoute, ou pour l’écran. Dallapiccola se souvient de la leçon viennoise afin de se guérir partiellement du mal de la tradition italienne du mélodrame, sans toutefois appuyer sur l’atonalisme ou le dodécaphonisme de ses œuvres. Après tout, il était plus de vingt ans plus âgé que les avant-gardistes au moment où Dallapiccola offrait son Prisonnier au public. Pour lui il s’agit de faire un opéra qui se démarque de la respectable - mais accablante - tradition de son pays. Quoiqu’il en soit, Pasqual a résolu admirablement la pauvreté théâtrale de ce court et intense opéra, sans pour autant enfourcher le balai de la sorcière théâtrale tant primé de nos jours. Nul besoin d’une direction d’acteurs particulière, si ce n'est la définition du protagoniste et de la mère, presque toujours seuls, avec un antagoniste absent : le tyran Philippe. En partant d’une distribution heureuse (deux distributions pour les deux protagonistes), Pasqual crée un monde de relations dans la tour: la maison, les barreaux, l’encerclement fermé ou entrouvert, où se développe la vieille comédie humaine de l’abus du pouvoir auto-légitimé et de la souffrance « nécessaire » des autres dans la mesure où ce pouvoir se dit légitime.

« Le secret de l’art, de tout art, c’est la cruauté ». Michel de Ghelderode voulait dire plusieurs choses avec cette affirmation dans la bouche d’un vieux bouffon. S’agissant du Prisonnier, on constate qu’il y a là une des histoires les plus cruelles de l’opéra et de la narration. Disons quand même que la cruauté s’arrête avant l’horreur, et se développe après elle. Sœur Angélique est la victime de la cruauté d’une société qui nie sa maternité et se prévaut de la religion: la clôture, la vie de couvent, afin de mieux enfoncer les clous cruels. Mais Le Prisonnier va un peu au-delà, l'oeuvre frôle l’horreur : c’est la narration de Villiers de l’Isle Adam, mais aussi toute une constante de la cruauté de l’Inquisition catholique, très souvent assimilée à l’Inquisition espagnole. La cruauté finale du comte de Villiers mérite une place d’honneur dans l’histoire universelle de l’infamie. IEst-ce une torture réelle, ou une idée que le poète offre gratuitement aux tortionnaires ? Après tout, la collection des contes de Villiers s’intitule Contes cruels. Mais il est important de préciser qu’ici, il va au-delà, mais s’arrête devant l’horreur. L’horreur largement franchie à l’époque où Dallapiccola composait ses Chants de prisons et Le prisonnier. L’horreur qui a inspiré son opéra, l’horreur que l’Inquisition n’aurait jamais conçue, inventée au Nord, dans le pays des penseurs, des poètes, des musiciens, et plus raffinée ailleurs. Pour l’instant il faut se contenter de la tyrannie, celle de Philipe II par exemple.

Pasqual assure l’unité théâtrale de l'ensemble par « forcée » et par « forcenée » interposées. Metzmacher, après son succès à la Turangalîla de Messiaen, a donné un ensemble pleine de vigueur et basé sur une énergie et un gros travail avec un orchestre en pleine force. La réussite de Metzmacher (plus à l'aise avec Puccini qu'avec Dellapiccola, hélas!) et de l’orchestre n'ont pas échappé au public. Au moins, la chaleur de la fin de la soirée a compensé la relative froideur de la fin du Prisonnier, où une minorité du public a réussi, au-delà du geste courtois, à faire sortir la distribution avec, à sa tête, un formidable George Nigl. Distribution où Nigl est le protagoniste presque absolu. Il campe un personnage fort, et développe - tout comme Pasqual en tant que metteur en scène - une lutte impitoyable contre le manque de théâtralité de la pièce, seul, dans la nudité de ce rôle implacable. Deborah Polaski, dans le rôle de la mère, est un personnage en contraste avec celui du prisonnier, et complètement opposé à celui qu’elle donnera dans Suor Angelica.

Polaski donne la réplique à Julianna Di Giacomo dans les moments de culmination, ceux de la crise de Suor Angelica. Et Julianna, dès le début, montre une grande capacité vocale. Sa voix est dotée d’un beau timbre, d’une grande puissance, l’émission est solide, avec une légère tendance aux sons « hurlés ». Elle a convaincu un public qui attendait la croissance de son émotion . Notons la présence heureuse d’une distribution féminine de très bon niveau : María Luisa Corbacho, Marina Rodríguez-Cusì, Itxaro Mentxaka, et surtout la très jeune Auxiliadora Toledano (l’Amour, dans l’Orphée et Eurydice de Gluck, la Fura del Baus, Perelada 2011), qui excelle dans le rôle de Suor Genovieffa, sœur jumelle de Sœur Constance de l’Agonie du Christ, des Dialogues des Carmélites: la très douce et jeune bonne sœur venue de la campagne, fille positive, souriante, heureuse, un rayon de lumière au couvent… en fait, une fantaisie littéraire qui sert de contraste à la protagoniste (Angelica, Blanche) et aux horreurs qu’elle endure.

Il y a là l’opéra presque « monologue », et l’opéra souvent « polyphonique » ; l’opéra « austère » et l’opéra pleine de « sensualité » ; l’opéra d’un temps inouï et autosuffisant et l’opéra dont le sens complet est dans le Triptyque. L’opéra qui fuit le passé et dessine le futur en quelques mesures. L’opéra qui ne s’oppose pas au futur. Justement, on dirait que ce Triptyque a la nostalgie d’un avenir qui n’est pas une permanence du passé. Le spectacle a une unité, un sens, une beauté unique. Et c’est cela que le public a salué. Les grands noms de ce succès sont, certainement, Nigl, Di Giacomo, Polaski, Pasqual, Azorín, Metzmacher.

Santiago Martín Bermúdez

|