|

Back

CD, DVD et livres: l’actualité d’avril

04/15/2016

Les chroniques du mois

Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet

Le pianiste Lucas Debargue Le pianiste Lucas Debargue

Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction

L’Octuor Mirae interprète Yun L’Octuor Mirae interprète Yun

JoAnn Falletta dirige Schmitt JoAnn Falletta dirige Schmitt

Pierre Roullier dirige Filidei Pierre Roullier dirige Filidei

Le violoncelliste Pierre Fournier Le violoncelliste Pierre Fournier

Oui ! Oui !

Il Pomo d’Oro interprète Haydn

Orianne Moretti chante C. Schumann

Herbert von Karajan dirige Verdi

Friedrich Gulda interprète Bach

Frans Brüggen dirige Beethoven (1987)

L’Orchestre Pulcinella interprète C. P. E. Bach

Barbara Nissman interprète Ginastera

Jan Lisiecki interprète Schumann

Musique instrumentale de Woelfl

Yundi interprète Chopin

Arthur Ancelle interprète Chopin et Dutilleux

Le Quatuor Amadeus

Daniel Barenboim interprète Bach

Carlo Maria Giulini dirige Don Carlo

Anthologie Michael Gielen

Michi Gaigg dirige Mendelssohn

La Traviata à Glyndebourne (2014)

Michael Schneider interprète Telemann

L’Orestie de Taneïev

John Eliot Gardiner dirige L’Etoile

Le violoniste Renaud Capuçon

Martha Argerich à New York

Richard Hickox dirige Tippett

Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?

Hasnaa Bennani chante Haendel

Nelson Freire interprète Bach

Chantal Stigliani interprète Bach

Michael Rische interprète C. P. E. Bach

Emmanuelle Guigues interprète C. P. E. Bach

La Rencontre de Lubeck de Gilles Cantagrel

Bertrand Chamayou interprète Ravel

Beatrice Rana interprète Prokofiev et Tchaïkovski

Penelope Crawford interprète Schumann

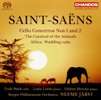

Neeme Järvi dirige Saint-Saëns

Anthologie Nicolaï Malko

Eivind Aadland dirige Grieg

Lettres et Musique. L’Alchimie fantastique

Saffo de Mayr

Verbier 2007 autour de Martha Argerich

Pas la peine

Zsolt Kalló interprète Haydn

Marc Coppey interprète Haydn

Herbert von Karajan dirige Brahms

Herbert von Karajan dirige Mozart

Kirill Gerstein interprète Prokofiev et Tchaïkovski

Suzana Bartal interprète Schumann

Désiré N’Kaoua interprète Chopin

Christoph von Dohnányi dirige Ravel

Anthologie Kurt Sanderling

Moïse en Egypte à Milan (2015)

Günther von Schwarzburg de Holzbauer

Jon Vickers chante Schubert

Adelina de Generali

Martha Argerich et Daniel Barenboim

Le festival de Verbier 2014

Hélas !

Peter Mattei chante Mahler

Le Templier et la Juive de Marschner

«Water» par Hélène Grimaud

«Funambules» par Thomas Enhco et Vassilena Serafimova

Les matchs du mois

Ballades de Chopin: Arthur Ancelle, Désiré N’Kaoua ou Yundi?

Premier Concerto de Saint-Saëns: Pierre Fournier ou Truls Mørk?

En bref

Le «modernisme» du Quatuor Amadeus

Une Traviata pour les voix

Le violon tzigane de Renaud Capuçon

Symphonies pour cordes de Mendelssohn: le renfort du pianoforte

Telemann: les vents en poupe

L’Orestie de Taneïev dans les pas de Tchaïkovski

Martha Argerich, seule ou entre amis, mais en public

La bonne Etoile de Gardiner

Un oratorio d’outre-Manche: Hickox dirige Tippett

Les voix au rendez-vous de Saffo de Mayr

L’Alchimie fantastique entre musique et littérature romantique

Un dernier volume pour Grieg

Occasion manquée pour Pietro Generali

Gielen, Malko, Sanderling: hommages contrastés

Deux disques de traverse, dans les eaux troubles du cross over

Pluie de rééditions chez Warner et Erato

Holzbauer, un modèle pour Mozart

«In Memoriam»: le Voyage d’hiver de Jon Vickers

Mosè in Duomo

Plateau vocal en berne pour Marschner

Le «modernisme» du Quatuor Amadeus

Le répertoire du célèbre Quatuor Amadeus est d’essence plutôt classique et romantique mais les quatre musiciens ne négligeaient pas pour autant les quatuors de leurs contemporains comme en témoigne ce florilège enregistré en studio à Berlin par la RIAS entre 1950 et 1956, quatrième volume de cette collection publiée par Audite (voir ici). Leur style, ample, maîtrisé et généreux sied bien à l’éloquent Deuxième Quatuor (1945) de Benjamin Britten et au plus rare Deuxième (1942) de Michael Tippett, dont on a pu entendre depuis des versions plus sèches. Le Quatuor de Tippett, d’un lyrisme distancié, atteint un équilibre qu’il souhaitait beethovénien. Celui de Britten, d’ambition plus symphonique qu’intimiste, se termine par une poignante chaconne en hommage à Purcell, disparu deux cent cinquante ans plus tôt exactement. Les Amadeus en présentent en conséquence trois pièces admirablement polyphoniques pour consort de violes, la Chaconne et deux des treize Fantasias de 1680. Ce ne sont pas tant les cordes modernes que le vibrato marqué et les archets romantiques qui s’acceptent mal de nos jours malgré l’expressivité de la prestation. Mátyás Sieber, exilé en Angleterre par nécessité comme les deux violons et l’alto du quatuor, y composa son Quartetto lirico, troisième quatuor rythmiquement imaginatif, proche en esprit d’un Kodály touché par Berg. Viennois mais né Hongrois, Sieber avait attiré l’attention des Amadeus sur les Quatuors de Bartók. Ils donnent ici le Quatrième (1925) et le Sixième (1939). Techniquement à l’aise, ils sondent les profondeurs et libèrent avec une force contenue les regrets, les ironies, les détresses, les fulgurances et les rages. L’ensemble bénéficie d’une prise de son claire, d’une belle présence lumineuse. Vivement recommandé. (album de deux disques 21.429). CL

Une Traviata pour les voix

Peut-on se lasser de La Traviata, l’un des chefs-d’œuvre absolus de Verdi? Au regard de cette production consensuelle filmée lors du festival de Glyndebourne en août 2014, on pourrait se poser la question. La mise en scène léchée de Tom Cairns se contente en effet du service minimum au moyen d’une transposition contemporaine qui fait la part belle à la pénombre et à de très beaux éclairages en clair-obscur, mais c’est bien peu pour vraiment nous emporter. Fort heureusement, c’est du côté de la fosse que vient la surprise, autour de la direction cursive et vivante de Mark Elder qui semble prendre beaucoup de plaisir à enflammer cette partition. Il faut dire que le chef britannique dispose d’un plateau vocal de haut vol mené par une superbe Venera Gimadieva dans le rôle-titre. Pureté du timbre, facilité de l’émission et ligne de chant parfaite: tout semble réuni pour faire de cette chanteuse l’une des grandes de demain... si tant est qu’elle apporte davantage de soin aux nuances. Tout juste après Glyndebourne, elle n’a en tout cas pas perdu de temps pour s’imposer dans ce rôle sur d’autres scènes européennes, de Paris à Madrid. A ses côtés, Michael Fabiano montre une aisance rayonnante, confirmant les impressions parisiennes récentes (notamment Lucia di Lammermoor en 2013 et Faust l’an passé), tandis que Tassis Christoyannis impressionne toujours autant par l’intelligence de ses phrasés, sa diction et sa musicalité. On pourra certes lui reprocher un certain manque de chair et de couleurs, mais l’impact dramatique est là. Une production essentiellement vocale et musicale. Pour le théâtre, on en restera à l’excellent Jean-François Sivadier, dans un spectacle monté à Aix, Vienne et Dijon (Opus Arte Blu-ray OABD7169D ou DVD OA1171D). FC

Le violon tzigane de Renaud Capuçon

Dans le propos introductif à ce disque célébrant les quarante ans du soliste, Renaud Capuçon (né en 1976) évoque les trois grands compositeurs illustrés ici qui, chacun ont jalonné sa vie de jeune artiste. Dans l’exceptionnelle acoustique de la Philharmonie de Paris, la Symphonie espagnole de Lalo brille de mille feux. Avant d’en venir au violoniste, un mot sur l’Orchestre de Paris qui, il y a plusieurs années maintenant, avait déjà enregistré une des plus belles versions qui soit de cette œuvre sous la baguette de Daniel Barenboim avec Itzhak Perlman en soliste (Deutsche Grammophon). L’impeccable prise de son permet d’entendre chaque détail de cette partition foisonnante, par exemple le doublement du soliste par les bois dans le premier mouvement (à 2’ ou à 6’53), Paavo Järvi (né en 1962) conduisant chaque partie avec la caractérisation requise. Même si l’on peut trouver son jeu parfois un peu trop démonstratif voire quelque peu narcissique (au début du premier mouvement ou dans le quatrième), Capuçon éblouit de bout en bout par sa maîtrise technique et sa musicalité, servi par la finesse exemplaire de son Stradivarius. Dans les Airs bohémines de Sarasate, sa musicalité s’avère de nouveau idéale: la seconde partie de ce morceau virtuose est prise à une vitesse impressionnante, le soliste choisissant d’accentuer sans vulgarité ni excès les accents tziganes de ce morceau dont on connaît le caractère entraînant. Enfin, dans le Premier Concerto de Bruch, la réussite est également patente même si le troisième mouvement aurait pu être un peu plus naturel, certains traits distillant quelques accents artificiels. Pour autant, la pureté des aigus alliée à un orchestre conquérant dans le premier mouvement (à partir de 5’12), la longueur d’archet dans le deuxième et la verve généreuse du troisième concluent avec maestria un disque qui fait office de véritable démonstration (Erato 0825646982769). SGa

Symphonies pour cordes de Mendelssohn: le renfort du pianoforte

Belle découverte que cette nouvelle version des six premières Symphonies pour cordes de Mendelssohn par Michi Gaigg (née en 1957) et son Orchestre baroque L’Orfeo. L’ancienne élève de Nikolaus Harnoncourt prend le risque de diriger ces œuvres du pianoforte, ajoutant ainsi des sonorités plus variées à ces œuvres de jeunesse composées entre 1821 et 1825. Pas de contresens pour autant, tant l’inspiration du jeune prodige se tourne vers le XVIIIe, plus particulièrement Carl Philipp Emanuel Bach, épousant la rythmique et l’engagement nerveux propres à ces perles délicieuses. L’Autrichienne surprend avant tout par la délicate sensibilité qu’elle insuffle tout du long, notamment dans de superbes mouvements lents. Par rapport à la version de référence gravée par le Concerto Köln dans les années 1990 (Elatus), le geste se concentre sur d’admirables détails en allégeant plus encore l’effectif de cordes, même si notre préférence va encore aux Allemands, techniquement supérieurs. On attend néanmoins avec impatience le volume suivant afin de retrouver l’éclairage nouveau de ces œuvres sous la baguette inspirée de Michi Gaigg (CPO 777 942-2). FC

Telemann: les vents en poupe

A l’image d’Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann (1681-1767) a composé des concertos pour à peu près tous les instruments qui existaient à son époque. Outre plusieurs concertos destinés au violon ou à la viole de gambe, il a surtout livré une quantité importante d’œuvres pour instruments à vent – hautbois, flûte à bec, flûte traversière, trompette, cor, chalumeau et autres –, n’hésitant pas non plus à mêler les uns aux autres comme dans ce splendide Concerto en mi mineur pour flûte à bec et flûte traversière ou dans le non moins séduisant Concerto «alla francese» pour deux hautbois et basson. La présente anthologie qui, réalisée sous la houlette du soliste (à la flûte à bec) et chef Michael Schneider (né en 1953), vise à rassembler tous les concertos pour instruments à vent en huit disques et plus de huit heures de musique, est une somme difficilement dépassable. En raison de son exhaustivité tout d’abord car, même s’il en manque quelques-uns à l’appel (le Concerto 51:D6 en ré majeur pour hautbois, cordes et basse continue par exemple), l’essentiel est là. Et peuvent ainsi sonner à nos oreilles de classiques concertos pour hautbois, flûte à bec ou trompette mais également certains opus plus originaux qui allient comme solistes flûte à bec et basson, deux hautbois d’amour ou deux flûtes traversières et basson: on renverra d’ailleurs à certaines critiques déjà parues dans nos colonnes consacrées à trois des huit volumes présentés ici (voir ici et ici). Somme difficilement dépassable également en raison de l’interprétation, qui est généralement enthousiasmante, en tout cas toujours exemplaire. Les deux orchestres requis, La Stagione de Francfort mais aussi la Camerata de Cologne, sont irréprochables dans les accompagnements: les cordes font preuve d’une finesse constante (dans le Dolce e staccato du Concerto TWV 51:E1) ou d’une vivacité entraînante (l’Allegro du Concerto TWV 51:A2), tandis que la basse continue emplit l’espace avec une justesse de chaque instant. Quant aux solistes, on est ici sur des sommets. Evidemment Michael Schneider lui-même, flûtiste émérite, qui se sort de tous les traquenards posés par Telemann (le premier mouvement du Concerto TWV 52:e1 ou la «Sicilienne» du Concerto TWV 43:g3) mais comment ne pas saluer également, entre autres, les joueurs de chalumeau, les cornistes et Luise Baumgartl au hautbois? Pour qui ne posséderait que quelques volumes, et sans totalement éclipser la concurrence dans certains concertos (Reinhard Goebel et l’ensemble Musica Antiqua de Cologne, insurpassables dans le génial Concerto pour deux chalumeaux), cette somme s’impose (coffret 777 939-2). SGa

L’Orestie de Taneïev dans les pas de Tchaïkovski

Elève de Tchaïkovski et Rubinstein avant de devenir lui-même professeur de Rachmaninov et Scriabine, Serge Taneïev (1856-1915) reste très peu connu du grand public comme des mélomanes, et ce malgré quatre Symphonies et une production conséquente en musique de chambre. Compositeur scrupuleux et besogneux, il mit pas moins de douze années à peaufiner son unique opéra inspiré de la trilogie dramatique d’Eschyle, L’Orestie, avant une création intervenue en 1895 grâce à l’aide de son mentor Tchaïkovski. Pour autant, l’ouvrage restera une perle rarement montée, y compris en Russie – le présent enregistrement de 1965 restant le seul disponible à ce jour, d’abord édité par Melodiya puis, en 1979, par Deutsche Grammophon. La présente réédition est donc une aubaine tant cet opéra, qui souffre certes d’une action dramatique quasi inexistante, mérite davantage qu’une écoute polie. Si l’influence de Tchaïkovski y est notable par le souffle lyrique, Taneïev sait aussi saisir les ambiances sombres et morbides propres à cette histoire sanglante, tout en alternant bien les solos, ensembles et chœurs. Si ces derniers se montrent parfois à la limite de la justesse, particulièrement les femmes, c’est surtout la très belle homogénéité du plateau vocal qui convainc ici dont ressort une incandescente Lydia Galouchkina (Clytemnestre) et un non moins convaincant Victor Tchernobaïev (Agamemnon). Un rien plus en retrait, l’Oreste d’Ivan Doubrovkine assure bien sa partie malgré un timbre fatigué dans l’aigu, tandis que l’Elektra de Tamara Chimko souffre d’un léger vibrato dans l’émission. Cette belle équipe est dirigée avec un solide métier par Tatiana Kolomïïtseva (1914-2004), qui fit l’essentiel de sa carrière à la tête d’un fort bon Orchestre du Théâtre Bolchoï de Biélorussie, de 1952 à... 1993. Malgré quelques coupures (numéros 27 et 28 notamment) et une captation lointaine de l’orchestre, cet enregistrement reste donc une aubaine à ce jour, même si l’on reste en droit d’espérer une nouvelle version plus moderne, accompagnée d’une direction encore plus dramatique et exaltée (album de deux disques MEL 10 02277). FC

Martha Argerich, seule ou entre amis, mais en public

Ces quatre albums intéresseront, au premier chef, les fans de Martha Argerich (née en 1941). Le premier est l’écho du récital new-yorkais de 1966, au cours duquel la pianiste argentine met le feu à des pièces qui constituent les «chevaux de bataille» de sa carrière de soliste. Rien de neuf dans cette réédition qui continue de se singulariser par la qualité déplorable d’une captation dégradée par un halo sonore faisant passer la scène du Carnegie Hall pour le fond d’une piscine chlorée. Mais si l’on accepte de faire abstraction des aléas de la prise de son, on ne peut que rendre les armes face au génie de La Leggierezza (Liszt) et s’abandonner au vertige d’une Septième Sonate de Prokofiev d’une puissance titanesque et d’une Fantaisie de Schumann belle à en pleurer. Des Chopin puissamment expressifs – et plutôt musclés – complètent l’album (Idis 6707). Les trois autres publications présentent Martha Argerich dans des captations plus récentes, notamment celle qui la voit s’associer à son compatriote Daniel Barenboim sur la scène du Teatro Colón de Buenos Aires en 2015. Comme dans le concert berlinois de 2014, on salue la complicité des deux interprètes. Mais l’on reste plus réservé sur l’intérêt discographique de ce disque reprenant des pièces déjà bien (et souvent mieux) documentées dans la discographie d’Argerich. En blanc et noir de Debussy et la Sonate pour deux pianos et percussions de Bartók manquent ici de tranchant et de précision. Quant à l’arrangement de Debussy des Six Etudes en forme de canon de Schumann, il paraît brouillon et fort timide (Deutsche Grammophon 479 5563). Les deux derniers albums réunissent des extraits captés au Festival de Verbier. En 2007 d’abord, avec de délicieuses Scènes d’enfants (Schumann) et des prestations chambristes au cours desquelles Martha Argerich accompagne avec un sens admirable de la musicalité des partenaires de choix. On salue plus spécialement ses duos réussis avec Lang Lang dans Ma mère l’Oye (Ravel) et Renaud Capuçon dans la Première Sonate pour violon de Bartók, ainsi qu’un probant Trio des Esprits (Beethoven) avec Julian Rachlin et Mischa Maisky (double album Deutsche Grammophon 479 5096). En 2014 ensuite, avec le dernier mouvement du Premier Concerto de Tchaïkovski: dialoguant en toute confiance avec Charles Dutoit et l’orchestre local, la volubile pianiste argentine y joue des décibels et des clins d’œil... mais ce bref extrait ne fait pas un disque. Le reste de cet album éclectique ne contient pas de prestations spécialement mémorables (les extraits d’opéras notamment). Mais l’on y trouve du piano de bonne tenue, avec le toucher savoureux de Daniil Trifonov (Tchaïkovski), Jan Lisiecki (Grieg) et Sergei Babayan (Chopin, Pärt) et le Scriabine assez incontestable d’Evgueni Kissin (Erato 0825646078042). GdH

La bonne Etoile de Gardiner

Parmi la très intéressante série de rééditions de la série «The Home of Opera» de Warner Classics, ne manquez sous aucun prétexte le double disque consacrée à L’Etoile de Chabrier (1841-1894). Dirigé par le jeune John Eliot Gardiner en 1984, ce petit bijou de malice et de fantaisie est un véritable antidote à tout mouvement d’humeur maussade post-hivernal, tant l’énergie revigorante ici déployée nous emporte pendant près de deux heures sans aucune chute de rythme. Pour Gardiner, c’était là l’une de ses toutes premières incursions en dehors des répertoires baroque et classique, en lien avec son mandat à la tête de l’Opéra national de Lyon de 1983 à 1988. Il serait d’ailleurs pertinent de rééditer Les Brigands d’Offenbach, l’autre enregistrement marquant réalisé lors de sa dernière année dans la capitale des Gaules, avec certains des chanteurs présents dans L’Etoile. C’est précisément le cas de Colette Alliot-Lugaz et François Le Roux, deux artisans de la réussite de cette production, dont on louera à la fois le sens du théâtre, la merveilleuse homogénéité et surtout l’impeccable diction du français, permettant de comprendre chaque mot sans avoir à se référer au livret: cela tombe bien, le texte n’en est pas reproduit ici, réédition économique oblige. En des tempi très vifs, Gardiner enflamme de formidables Chœurs de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre n’étant pas non plus en reste. On espère désormais une réédition de la captation vidéo de ce spectacle qui avait fait beaucoup, alors, pour la réputation du chef britannique en France (Erato 0825646856657). FC

Un oratorio d’outre-Manche: Hickox dirige Tippett

Dans sa collection «The Hickox Legacy», Chandos poursuit la réédition d’œuvres d’envergure dirigées par Richard Hickox (1948-2008) avec A Child of our Time (1939-1941) de Michael Tippett (1905-1998) enregistré en 1992. Le répertoire de Hickox est très étendu mais sa connaissance intime des œuvres chorales anglaises avec orchestre et son sens aiguisé de l’art du chant en font un spécialiste du genre. Pour l’oratorio de Tippett, il sut encore une fois inspirer une prestation de haut niveau. Tippett conçut l’idée d’A Child of our Time en 1938, très affecté par un incident qui eut lieu à l’ambassade d’Allemagne à Paris, provoquant non seulement l’emprisonnement du jeune adolescent juif impliqué, mais par répercussion l’horreur de la Kristallnacht. Son livret universalise l’événement au nom de tous les opprimés et pour cela il eut l’idée de ponctuer sa partition, de structure classique, de cinq negro spirituals bien intégrés qui prennent la place des chorals traditionnels, unissant ainsi deux peuples opprimés. L’interaction est extraordinaire. L’œuvre et les spirituals très connus gagnent en profondeur et en charge émotionnelle. La qualité vocale des quatre solistes américains y contribue. Ils assument avec aisance les belles courbes mélodiques et les syncopes vigoureuses typiques du compositeur mais si l’on peut regretter que l’excellent Willard White ne paraisse pas ici totalement investi, on peut apprécier en particulier la voix angélique mais puissante de Cynthia Hamon, qui file des contrepoints exquis. Son timbre se marie bien à celui de Damon Evans, ténor, dans le magnifique «Steal away», les deux airs mêlés au chœur. La partie d’alto souligne la dimension éthique, jungienne peut-être, frappante grâce à la riche voix de Cynthia Clarey. L’écriture n’est pas encore celle plus aventureuse de la pleine maturité de Tippett mais son orchestration diatonique et polymodale connaît quelques fulgurances et sa richesse soutient efficacement un récit qui, en trois parties comme Le Messie prend des allures christiques hors religion. Le Chœur et l’Orchestre symphonique de Londres impressionnent jusque dans la polyphonie tumultueuse de «The Terror». On peut préférer d’autres versions (il en existe huit) mais la prise de son Chandos donne des ailes à celle-ci (CHAN 10869 X). CL

Les voix au rendez-vous de Saffo de Mayr

Spécialiste incontesté de Simon Mayr (1763-1845) pour Naxos, Franz Hauk poursuit sa découverte de la considérable production du compositeur bavarois en dévoilant cette fois son tout premier opéra, Saffo (1794), un an tout juste après s’être intéressé à son premier oratorio, Jacob a Labano fugiens (1791). Ces deux œuvres appartiennent à la première période déjà très féconde de Mayr lors de ses études vénitiennes auprès de Bertini, avant le départ définitif pour Bergame en 1803. Créé à la Fenice avec le soutien de Piccini, le premier essai lyrique de Mayr n’échappe pas à la comparaison avec les grands maîtres dans le soutien orchestral, Haydn dans la verve rythmique d’une part, tandis que Mozart transparaît par l’utilisation admirable des vents. La présence importante du chœur est ici notable, ce qui n’est pas pour déplaire tant les membres de l’Opéra de Bavière, aidés du chœur Simon Mayr, se montrent à leur aise. C’est d’autant plus satisfaisant que ces interventions viennent varier l’alternance un rien fastidieuse entre airs et récitatifs – ces derniers étant très présents. Côté voix, cette livraison convainc cette fois davantage avec une Jaewon Yun irrésistible de timbre et de rondeur, tandis qu’Andrea Lauren Brown assure bien sa partie, épaulée par la belle musicalité de Markus Schäfer – lui-même seulement desservi par un timbre fatigué dans l’aigu. Une première mondiale au disque qui permet de découvrir mieux encore le professeur de Donizetti autour d’une équipe rondement menée par l’énergique Hauk (album de deux disques 8.660367-68). FC

L’Alchimie fantastique entre musique et littérature romantique

Dans Lettres et Musique. L’Alchimie fantastique. La musique dans les récits fantastiques du romantisme français (1830-1850), Stéphane Lelièvre rassemble quatorze contes écrits entre 1830 et 1849 qui éclairent l’intérêt pour le fantastique qui flamboyait en France à cette époque et l’importance de la musique, fantastique, dans un sens, par nature, qui enflamma l’imagination des écrivains qui lui attribuaient un rôle surréel, divin ou diabolique, l’élément alchimique de leurs écrits. Les auteurs sont connus ou à redécouvrir: Samuel-Henry Berthoud, Raymond Brucker, Alexandre Dumas, Théophile de Ferrière, Théophile Gautier, Jules Janin, Frédéric Mab, Charles Rabou et George Sand. Le fantastique n’est pas le merveilleux, qui n’appartient pas au réel, mais le fantastique hoffmannien, qui provoque l’irréel dans un cadre au départ familier. La musique se fait l’objet des aspirations ou de la quête des protagonistes, une quête de perfection, sinon elle devient le moyen d’obtenir ou de parvenir à l’objet de la quête ou l’obstacle envoûtant qui empêche son aboutissement. Lelièvre divise le recueil en trois parties: huit contes aux frontières grisantes du fantastique, trois contes qui plongent dans un fantastique noir et trois où la musique fait échouer les désirs secrets de nouveaux Faust. Les contes annotés sont précédés d’une notice sur l’auteur et une notice sur le texte. Les littéraires apprécieront plus particulièrement les notices et la préface érudite de Lelièvre, qui expose la nature du fantastique français pendant ces dix-neuf années, son rapport avec la musique, son profond enracinement hoffmannien et son caractère éphémère. Les mélomanes se laisseront d’abord captiver par le caractère fantastique et fantasque de l’élément musical. Stéphane Lelièvre est maître de conférences en littérature comparée et consacre sa recherche pour la Sorbonne à E.T.A. Hoffmann et aux relations entre littérature et musique (Aedam Musicae, 371 pages, 40 €). CL

Un dernier volume pour Grieg

Engagée en 2011 par Eivind Aadland (né en 1956) avec l’Orchestre symphonique de la WDR (Cologne), l’intégrale des œuvres orchestrales de Grieg s’achève aujourd’hui avec ce cinquième volume. Une initiative à saluer, tant le disque comme le concert restreignent Grieg à quelques chefs-d’œuvre bien connus, des Suites de Peer Gynt à l’inévitable Concerto pour piano, délaissant les dynamiques Danses symphoniques ou la délicieuse Suite Holberg. Avec l’éditeur Hänssler, Neville Marriner, dans les années 1990, ne s’y était pas trompé en regroupant ces œuvres en deux disques merveilleux. Si l’on regrette que l’intégrale de Peer Gynt ne figure pas dans la somme gravée par Aadland, ce dernier volume est l’occasion de faire une place de choix à la voix, particulièrement avec les Six Chansons orchestrales. On reste en terrain bien connu avec les deux premières, tirées de Peer Gynt, où le chant velouté et cristallin de Camilla Tilling (née en 1971) séduit. Si l’on peut préférer une incarnation avec davantage de caractère, ces courtes pièces réunissent tout ce que Grieg sait offrir à son meilleur, entre fraîcheur et légèreté, générosité et lyrisme, sans parler de la finesse de l’orchestration et du sens de la mélodie. Autant de qualités que l’on retrouve dans les deux pièces lyriques pour baryton, où Tom Erik Lie (né en 1964) assure bien sa partie. De son côté, Aadland se montre à son avantage en tant qu’accompagnateur, tout en étant plus décevant pour les pièces orchestrales seules. Ainsi des peu inspirées Danses norvégiennes où sa battue abuse par trop des contrastes et des effets démonstratifs. Bref, on a là un disque plaisant mais inégal, à réserver aux inconditionnels du maître norvégien (Audite 92671). FC

Occasion manquée pour Pietro Generali

On doit au festival «Rossini in Wildbad», organisé chaque année à quelques encablures de Baden-Baden, l’exhumation de différentes raretés rossiniennes (voir par exemple en 2013 L’occasione fa il ladro ou plus récemment Guillaume Tell) mais aussi de celles de ses contemporains Mayr, Mercadante ou Vaccai, pour ne citer que les plus connus. Naxos poursuit sa collaboration avec ce festival en éditant en première mondiale une captation prise sur le vif d’Adelina (1810), l’un des opéras comiques de Pietro Generali (1773-1832). Ce compositeur de la génération de Paër et Spontini a d’abord triomphé à Venise puis à Barcelone avant de finir sa carrière à Novare dans le Piémont. S’il emprunte au génie rossinien toute sa verve et sa musicalité, Generali s’inspire aussi du classicisme viennois dans l’écriture, tout en se montrant inspiré mélodiquement. On regrette cependant la distribution vocale déplorable attachée à cette belle entreprise, l’ensemble des interprètes se montrant en constante délicatesse avec la justesse. C’est d’autant plus navrant que la musique de ce petit maître séduit tout du long, tandis que l’enregistrement passable techniquement ne nous épargne pas les accidents inhérents au direct, par exemple les pleurs d’un bébé lors d’un air (album de deux disques Naxos 8.660372-73)... FC

Gielen, Malko, Sanderling: hommages contrastés

De volumineuses parutions, comprenant un bon lot d’inédits, s’intéressent avec un bonheur inégal à trois chefs dont la réputation est sans doute supérieure à la célébrité.

On ne peut pas dire qu’abondent les témoignages de la carrière pourtant très internationale de Nicolaï Malko (1883-1961), né russe, naturalisé américain et mort à Sydney: en poste à Saint-Pétersbourg avant d’émigrer dès 1929 pour le Danemark, où il a laissé son nom à un important concours de direction d’orchestre, il résida ensuite successivement en Angleterre, aux Etats-Unis et en Australie, où il fut le chef du Symphonique de Sydney. D’où la curiosité que soulève l’édition de quatre disques de bandes (monophoniques) enregistrées à titre privé par Richard Itter, fondateur de la maison Lyrita, à l’occasion de la diffusion de concerts par la radio britannique entre 1956 et 1960. Le répertoire russe domine: en particulier, il est évidemment fascinant d’entendre dans la Première Symphonie de Chostakovitch celui qui, en 1926, en avait donné la première audition. On apprécie une direction très narrative, qui sait alterner poigne et souplesse, tout à fait appropriée dans la Deuxième Symphonie «Petite Russie» de Tchaïkovski ou Antar de Rimski-Korsakov, plus traditionnelle dans une costaude Quatre-vingt-troisième Symphonie «La Poule» de Haydn et très atypique dans une Septième de Bruckner spectaculaire et dramatique mais aussi trop décousue. L’Orchestre symphonique de la BBC, qui avait invité Malko dès 1929, n’est pas toujours à son avantage et la restitution sonore demeure assez moyenne, quand elle n’est pas franchement mauvaise, mais c’est aussi l’une des rares possibilités d’entendre (chanté en anglais) le «jeu lyrique» Les Fileuses de Transylvanie (1932) de Kodály, où l’on retrouve toute la saveur populaire du compositeur de Háry János (Lyrita REAM.2120).

Né en Pologne (alors allemande) mais fuyant l’antisémitisme nazi des années 1930, Kurt Sanderling (1912-2011) fit le chemin inverse de celui de Malko: naturalisé soviétique en 1940, il assista Mravinski au Philharmonique de Leningrad puis prit la tête de l’Orchestre symphonique de Berlin (1960-1977), devenu depuis Konzerthausorchester de Berlin, et de la Staatskapelle de Dresde (1964-1967). Les près de dix heures de musique que publie Profil/Edition Günter Hänssler ne rendent malheureusement pas justice à l’art de ce chef, pourtant immortalisé par d’impressionnantes versions des Symphonies de Sibelius: non seulement dix de ces onze disques, certes remastérisés pour l’occasion, ont déjà été édités, parfois même sous d’autres étiquettes, mais dans cet ensemble quelque peu disparate construit autour d’une intégrale Brahms avec l’Orchestre symphonique de Berlin réalisée en studio en 1990 et une intégrale Rachmaninov beaucoup moins homogène (une Première... dont Sanderling a désavoué la paternité, une Deuxième à Leningrad en 1956 et une Troisième à Hambourg en 1994), le chef n’apparaît pas toujours à son meilleur. Comme il est difficile de plaider pour un Brahms indigeste, d’une constance inébranlable mais rédhibitoirement massif, sévère et lent, pour une Pastorale de Beethoven fatiguée, s’étirant sur plus de 46 minutes (1985, en concert à Cologne), et pour une Quatrième Symphonie de Bruckner solide mais peu enthousiasmante (1994, en concert à la Radio bavaroise), il ne reste que Rachmaninov, avec un célèbre enregistrement de la Deuxième Symphonie et, seul inédit de ce coffret proposé à un prix très modique, une Troisième qui parvient à étinceler de mille feux, ce qui ne constitue pas un mince exploit. En fin de compte, Sanderling ne demande qu’à être emmené par ses solistes: Richter, bien sûr, survolté dans son unique enregistrement du Premier Concerto de Rachmaninov (1955) comme dans le Deuxième (1959) avec des orchestres russes aux sonorités puissamment typées ou bien dans la Fantaisie chorale de Beethoven... chantée en russe (1952), mais aussi Thomas Zehetmair et Antonio Meneses, plus inspirés que précis dans le Double Concerto de Brahms (1985), ou même la mezzo Annette Markert, impériale dans la Rhapsodie pour contralto de Brahms (1990). Recommander cette publication davantage pour les solistes que pour le chef, voilà qui en illustre hélas les limites (PH13037).

En octobre 2014, Michael Gielen (né en 1927) a fait savoir qu’il était contraint, pour raisons de santé, de mettre fin à sa carrière, au moment même où se mettait en route le désastreux processus de fusion entre les deux orchestres de la SWR (Radio du sud-ouest de l’Allemagne), celui de Baden-Baden et Fribourg, dont il fut le directeur musical de 1986 à 1999 avant d’en devenir le chef honoraire, et celui de Stuttgart (voir ici). En son hommage, SWR Music se lance dans une édition de grande ampleur, dont les dix volumes devraient paraître dans les trois années à venir: de très bonne qualité sonore, en studio comme en public, le premier (sous titré «1967-2010» bien que comprenant semble-t-il un enregistrement de 2013), en grande partie composé d’inédits augure bien de la suite de cette immense anthologie. Nul doute qu’elle fera une grande place au répertoire du XXe siècle, dans lequel s’est illustré celui qui créa, entre autres, Les Soldats de Zimmermann et le Requiem de Ligeti, mais ces six premiers disques, dont le programme va de Bach à Schubert, montrent un aspect sans doute moins connu du chef autrichien. L’attendait-on nécessairement dans cette improbable successions de Danses allemandes et petites raretés mozartiennes? Et pourtant, le résultat est là, vif, transparent, élégant, souriant – les trois symphonies (Trentième, Trente-cinquième «Haffner» et Trente-sixième «Linz»), les Ouvertures (Così, La Flûte enchantée) ainsi que la passionnante musique de scène pour Thamos, roi d’Egypte ne déçoivent pas non plus. Et le reste (toujours, pour l’essentiel, avec les orchestres de Baden-Baden et de Sarrebruck), est à l’avenant: l’attention portée au texte, la réflexion, l’intelligence, la mesure ne deviennent jamais excessivement froides ou cérébrales, les interprétations frappent par un équilibre qui évite aussi bien la fadeur que la routine. Peu de Bach – Gielen au piano dans l’un des Préludes et Fugues du Premier Livre du Clavier bien tempéré puis à la baguette dans la fragmentaire Cantate BWV 50 – mais ce qu’on en entend est éclairant par sa modernité, à savoir la réussite d’une synthèse toujours si difficile entre la tradition interprétative et l’apport des «baroqueux». Gielen est tout aussi à l’aise dans le style classique, sans doute un peu plus aventureux dans Haydn que dans Mozart, comme le révèlent trois Londoniennes où il se montre engagé et inspiré (Quatre-vingt-quinzième, Quatre-vingt-dix-neuvième et Cent-quatrième «Londres»). Les enregistrements beethovéniens complètent opportunément son intégrale des Symphonies, disponible au disque comme en vidéo: Coriolan, les trois Ouvertures Léonore et le Triple Concerto, avec Jörg Demus, Edith Peinemann et Antonio Janigro, dont la justesse peine trop souvent l’oreille. Schubert, enfin, impressionne par son urgence – Quatorzième Quatuor «La Jeune Fille et la Mort» (dans la version Mahler révisée par Gielen) – et sa puissance – Messe en la bémol. Vivement la suite de cette série, qui promet d’être tout aussi passionnante (SWR19007). SC

Deux disques de traverse, dans les eaux troubles du cross over

Ces deux nouveautés Deutsche Grammophon, au concept léché mais au résultat éclectique, trouveront peut-être leur public. A nos oreilles, le disque d’Hélène Grimaud (née en 1969) – baptisé «Water» dans la mesure où l’interprète «sonde la force et la beauté de l’eau» (sic) – navigue pourtant en eaux troubles, ponctué de sept Transitions imaginées par «l’auteur-compositeur, DJ et interprète britannique» Nitin Sawhney (né en 1964) et dont la vacuité frappe davantage que l’audace. Restent des bribes jouées de manière convaincante (Wasserklavier de Berio, Rain Tree Sketch II de Takemitsu, Jeux d’eau de Ravel) – ou pas (Cinquième Barcarolle de Fauré, Almería d’Albéniz, Les Jeux d’eaux à la Villa d’Este de Liszt, l’Andante de Dans les brumes de Janácek, La Cathédrale engloutie de Debussy) – par une interprète dont on cerne mal le dessein artistique (4793426). Quant à «Funambules», l’album du pianiste français Thomas Enhco (né en 1988) et de la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova (née en 1985), il noie dans les eaux profondes du cross over la Sonate pour deux pianos en ré de Mozart et la Fugue de la Première Sonate pour violon seul de Bach, rafraîchies par les percussions, mais ramollies jusqu’à la fadeur la plus consommée par une exécution aux dynamiques aplaties. Les interprètes improvisent à partir du Carnaval des animaux (Saint-Saëns) et digressent autour de la Pavane (Fauré), sans que l’on songe un instant à préférer la copie à l’original. Un disque liquide comme de la soupe (48125784). GdH

Pluie de rééditions chez Warner et Erato

Warner Classics (sous étiquette éponyme ou sous étiquette Erato) a puisé dans son gigantesque catalogue pour remettre sur le marché bon nombre de disques, parfois oubliés. Tel est le cas des Ravel de Christoph von Dohnányi à Cleveland: un geste millimétré (Boléro) et en technicolor (Daphnis et Chloé), qui claque comme des castagnettes (Alborada del gracioso) et manque parfois de souplesse (La Valse). Des captations de 1989 et 1991 (Warner 0825646771939). De même, on a l’impression de redécouvrir les Variations Goldberg de Daniel Barenboim, prises sur le vif d’un récital au Teatro Colón en 1989. Un clavier libre et chantant, qui affirme davantage qu’il ne suggère mais emporte in fine l’adhésion par la hauteur de vue de la conception et l’intelligence des choix de nuances et de rythmes. Un Bach hautement personnel (Erato 0825646772599). Néanmoins, l’essentiel de ces reparutions à petit prix correspond à des enregistrements bien connus, à l’image de l’admirable Don Carlo (Verdi) gravé par Carlo Maria Giulini en 1970 à Covent Garden, avec une équipe de choc: Domingo, Caballé, Milnes, Raimondi, Verrett (Warner 0825646908332). GdH

Holzbauer, un modèle pour Mozart

Edité voilà quatre ans, ce double disque consacré au plus célèbre opéra d’Ignaz Holzbauer (1711-1783), Günther von Schwarzburg, nous revient chez Myto. Il s’agit en réalité d’un enregistrement radiophonique réalisé par la RAI en 1960 à Milan, avec rien moins qu’Anna Moffo dans le rôle principal. On retrouve toujours avec délice la noblesse de chant et le timbre irrésistible de velouté de la soprano américaine d’origine italienne, même si quelques limites dans les difficultés techniques des vocalises nous rappellent que cet enregistrement a été réalisé dans les conditions du direct. A ses côtés, le vaillant Luigi Infantino assure bien sa partie malgré quelques imperfections dans les changements de registre, tandis qu’Orietta Moscucci déçoit à force de stridences dans l’aigu. Mais c’est surtout la direction admirable de style d’Oliviero de Fabritiis qui éclaire cet ouvrage qui mérite plus qu’une curiosité polie. Mozart, lui-même, n’avait-il pas fait état de son admiration pour les qualités musicales de ce singspiel (ici chanté en italien), créé en 1777 avec des récitatifs accompagnés? L’Ouverture de cet ouvrage dû à l’un des plus éminents représentants de l’école de Mannheim pourrait ainsi faire partie des programmes de concert sans rougir de la comparaison avec le génie mozartien. Dans l’attente de cette réhabilitation, on se contentera de ce disque au son malheureusement précaire (instabilité et souffle très présents), seule intégrale disponible avec l’enregistrement paru chez CPO en 1994 (MCD00321). FC

«In Memoriam»: le Voyage d’hiver de Jon Vickers

Après trois disques de peu d’intérêt, la pléthorique discographie du Voyage d’hiver de Schubert continue de s’enrichir de publications décevantes. Ainsi de cet objet curieux: l’enregistrement réalisé par Jon Vickers (1926-2015), salle Wagram, en juillet 1983 (l’une de ses dernières gravures). On peut certes entendre, dans ce Schubert atypique, «l’humanité de Florestan, le désespoir de Tristan, les déchirures de Peter Grimes, les tourments d’Otello» (Alain Lanceron) et être touché par ces tempos bousculés qui disent l’angoisse de la mort, par cette course à l’abîme des sentiments, par ce souffle de minotaure – haletant et obsessionnel. Mais cette approche, souvent ultra-expressionniste, des textes de Wilhelm Müller échoue – à nos oreilles – à produire l’effet espéré. La déclamation – parfois laborieuse – prend trop souvent le pas sur le chant, un peu comme si la personnalité du diseur écrasait le velours du chant schubertien. Soutenu avec talent et même ferveur par le piano de Geoffrey Parsons, l’interprète privilégie des tempos souvent lentissimes, permettant à la respiration de trouver une assise ample... sans toujours donner du timbre un reflet flatteur. Signalons que l’album – réédité en hommage au ténor récemment disparu – contient, en CD bonus, une interview (plutôt captivante mais en anglais seulement) du charismatique artiste canadien, enregistrée en public à Londres, en octobre 1998 (double album Warner Classics 0825646031573). GdH

Mosè in Duomo

A l’occasion de l’Exposition universelle, Mosè de Rossini a été représenté au Duomo de Milan en juin 2015 dans une version semi scénique. Il s’agit ici de la traduction italienne de l’adaptation française de Mosè in Egitto, Moïse et Pharaon (1827), dans une version abrégée, ramenée à une heure et vingt minutes, seulement. Le temps semble encore trop long à cause de la réverbération, gênante, même si cela aurait pu être pire, et d’une distribution trop moyenne. Ce que Ruggero Raimondi accomplit dans le rôle-titre incite au respect malgré une voix amenuisée et détimbrée: la probité et l’intelligence demeurent intactes. Autour de lui évoluent des chanteurs de second rayon: saluons, tout de même, la Sinaide d’Isabelle Kabatu et l’Amenofi de Luciano Ganci. La prestation de l’Orchestre de la Vénérable Fabrique du Dôme (sic) constitue, en revanche, une bonne surprise: sous la direction très convenable de Francesco Quattrocchi, il se montre nuancé et précis. Les jeux de lumières et les costumes ne compensent pas la pauvreté de la direction d’acteur (C Major DVD 735 308 ou Blu-ray 735404). SF

Plateau vocal en berne pour Marschner

Largement éclipsé au profit de son contemporain Weber en dehors de l’Allemagne, Heinrich Marschner (1795-1861) conserve une certaine audience dans son pays natal où on peut le retrouver à l’affiche autour de deux de ses plus belles réussites, Le Vampire (1828) et Hans Heiling (1832). Mais le plus grand succès de son vivant fut Le Templier et la Juive, sorte de grand opéra avant l’heure (Guillaume Tell est composé la même année, en 1829), au livret bancal inspiré d’Ivanhoé de Walter Scott. Un unique double disque édité en 2010 permet d’entendre cet ouvrage dans une production malheureusement très insatisfaisante, enregistrée à Vienne en 1951, dans des conditions correctes. Outre un orchestre aux cordes bien à la peine, le plateau vocal lutte constamment avec la justesse, du chœur à Hubert Trattnig (Tuck) et Fritz Sperlbauer (Ivanhoé), bien en dessous des exigences techniques de leur rôle. Seuls la charmante Rebecca de Liane Synek et l’impeccable Brian de Georg Oeggl tirent leur épingle du jeu. Trop peu, hélas, pour conseiller cette version (Myto MCD 00249). FC

La rédaction de ConcertoNet

|