|

Back

02/27/2015

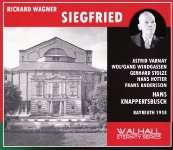

Richard Wagner : Der Ring des Nibelungen: «Das Rheingold» [1], «Die Walküre» [2], «Siegfried» [3] & «Götterdämmerung» [4]

Hans Hotter (Wotan, Der Wanderer), Astrid Varnay (Brünnhilde), Wolfgang Windgassen (Siegfried), Frans Andersson (Alberich), Gerhard Stolze (Mime), John Vickers (Siegmund), Leonie Rysanek (Sieglinde), Josef Greindl (Hunding, Fafner, Hagen), Rita Gorr (Fricka, Grimgerde, 3. Norn), Theo Adam (Fasolt), Maria von Ilosvay (Erda, Schwertleite), Jean Madeira (Waltraute [4], 1. Norn), Fritz Uhl (Loge), Otto Wiener (Gunther), Elisabeth Grümmer (Freia, Gutrune), Erik Saedén (Donner), Sandor Konya (Froh), Dorothea Siebert (Woglinde, Waldvogel), Claudia Hellmann (Wellgunde), Ursula Boese (Flosshilde, Rossweisse), Elisabeth Schärtel (Waltraute [2]), Hilde Scheppan (Ortlinde), Lotte Rysanek (Helmwige), Grace Hoffman (Siegrune), Marlies Siemeling (Gerhilde), Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele, Hans Knappertsbusch (direction)

Enregistré en public au Festspielhaus, Bayreuth (août 1958) – 158’35 [1], 234’12 [2], 256’31 [3] et 275’24 [4]

Quatre coffrets (13 disques) Walhall WLCD 0246 [2 CD], WLCD 0247 [3 CD], WLCD 0248 [4 CD] et WLCD 0249 [4 CD] – Pas de notice de présentation

Après le Ring de 1957 à Bayreuth, Walhall nous redonne accès à celui de 1958. Un trésor chéri de tous les amoureux de Wagner, tant L’Anneau du Nibelung forgé par Hans Knappertsbusch (1888-1965), cette année-là, luit d’un éclat magistral.

On n’avait d’ailleurs pas su résister à la reparution de La Walkyrie, pour laquelle on renverra donc au commentaire déjà publié dans ces colonnes. On y saluait, au travers de la battue de Knappertsbusch, une lenteur qui n’est qu’éloquence, amour et héroïsme. Et une distribution folle: Rysanek, Vickers, Hotter, Varnay, Greindl, Gorr...

L’Or du Rhin est un modèle de finesse et de cohérence. Il faut dire qu’on sent l’orchestre pleinement en phase avec le chef. Ainsi la descente dans le Nibelheim est-elle d’un calme qui glace d’effroi – presque autant que l’année d’avant. Et la distribution est quasiment sans faille, à l’image de Filles du Rhin – dont les rives n’avaient probablement jamais entendu chanter aussi juste le thème de l’or – et des personnages de Freia (Grümmer, vibrante), Erda (Ilosvay, parfaite) ou Froh (Konya, déjà rayonnant). Fritz Uhl interprète une Loge épatant de présence: même si, pas systématiquement juste, il s’essouffle parfois, il offre une incarnation marquante, avec un poison dans la voix. La perversité même – presque un jumeau d’Alberich.

Hans Hotter déroule son Wotan – incontestable, dominateur, magistral. Mais, si le duo de géants n’est pas le plus marquant de la discographie (malgré la fraîcheur de Theo Adam en Fasolt) et bien que Gerhard Soltze flirte avec le Sprechgesang pour figurer Mime, la seule vraie déception provient d’un Alberich monolithique et terne (Frans Andersson), presque scolaire par instants, délivrant une malédiction qui tombe à plat et fait amèrement regretter l’absence de Gustav Neidlinger.

Quoique que Knappertsbusch soit plus à l’aise qu’en 1957 dans Siegfried, il n’en livre toujours pas une version idéale – à l’égale de la Deuxième journée d’un Clemens Krauss (Orfeo, 1953) ou d’un Karl Böhm (Philips, 1966). Kna impose son rythme à un opéra dont la dynamique ne lui convient pas naturellement. Ainsi du début du troisième acte, plombé par quelques temps morts. Osant des ralentis qui paraîtraient sirupeux dans n’importe quel autre contexte, il retient, à la fin de l’acte, un tempo d’une indolence inouïe, presque lascive. Déroutant et passionnant à la fois.

Il faut des chanteurs de la trempe de ceux du Bayreuth des années cinquante pour soutenir cette lenteur sans s’effondrer. Et en faire le plus langoureux des chants d’amour. C’est peu dire, en effet, que chef s’est entouré d’une équipe exceptionnelle, emmenée par le Siegfried optimal de Wolfgang Windgassen (qui domine la forge de la tête et des épaules, de la gorge et des poumons – malgré la pulsation inhabituelle de la battue), du Wanderer d’évidence de Hans Hotter (pas son plus bouleversant, mais de bout en bout incontestable – dans l’épaisseur psychologique comme dans la passion du chant) et de la Brünnhilde d’Astrid Varnay (roc sans faille).

Dévorant son personnage, Gerhard Stolze incarne un Mime vocalement rayonnant, d’une virtuosité folle – tellement meilleur que chez Solti en 1963 (Decca) ou chez Karajan en 1969 (DG). Si les autres rôles sont tenus par des artistes très à leur aise (le Fafner noble et digne de Josef Greindl, l’Erda familière de Maria von Ilosvay, l’Oiseau très expressif de Dorothea Siebert), l’Alberich de Frans Andersson reste un mystère de froideur – s’animant néanmoins face à son frère – et l’on regrette que la machinerie du dragon gâche le début de l’affrontement avec le héros (par le bruit étouffant de soufflerie qu’elle produit).

Enfin, Le Crépuscule des dieux – comme une déflagration cosmique. C’est que la direction de Knappertsbusch ne connaît pas les faiblesses et les inerties qui plombaient certains passages, l’été d’avant. Le chef allemand a trouvé ses marques: l’évidence frappe dès le Prologue et dans l’essentiel du premier acte. Les tempos s’imposent à l’auditeur tout au long du deuxième. Ils soulignent maints détails – avec une intelligence rare – dans le dernier, sans jamais briser le cheminement vers l’inéluctable catastrophe.

La distribution est marquée par des Nornes (Madeira, Boese, Gorr) exceptionnelles – à tel point que Jean Madeira, qui chante également Waltraute, paraîtrait presque décevante dans le rôle de la walkyrie – et par des Gibichungen (Wiener, Grümmer, Greindl) difficilement contestables – quoique le Gunther d’Otto Wiener, pétri d’humanité, n’atteigne pas au génie de Hermann Uhde l’année d’avant. Rien à redire, en revanche, du Hagen déchaîné de Josef Greindl et de la Gutrune d’Elisabeth Grümmer, admirable au troisième acte. Les Filles du Rhin (Siebert, Hellmann, Boese) minaudent à loisir, lovées dans un tempo d’une lenteur quasi hédoniste – avant de se transformer en sirènes du malheur –, alors que les chœurs de Bayreuth captivent dans l’immobilité obsessionnelle du tempo. Quant à l’Alberich de Frans Andersson, il s’avère beaucoup plus à l’aise dans le registre de l’apparition fantomatique qui lui échoit.

Et malgré ce constat d’excellence... les deux premiers rôles en imposent davantage encore. Le couple formé par Astrid Varnay et Wolfgang Windgassen est confondant de vérité dramatique. Elle d’une aisance vocale inouïe: Brünnhilde fatiguée mais en transe au deuxième acte, construisant une immolation d’une lenteur pleinement contrôlée – d’une volupté mortifère (le souffle, la prononciation... comme une prière). Lui à son zénith: Siegfried conquérant, d’une virilité sans faille, d’une aisance insolente, d’une vérité dramatique absolue – et d’une justesse que n’altèrent jamais la puissance de la voix et la véhémence du ton. Une expérience singulière. Indispensable à tout amoureux du Ring.

Gilles d’Heyres

|